能登高校では、生徒たちが地域課題に向き合い、主体的に解決策を探る「総合的な探究の時間」に取り組んでいます。

その中の防災探究チームの2・3年生4人が8月8日(金)・9日(土)に能登高校視聴覚室にて、地域の防災意識の向上を目標にした防災教室を実施しました。

8月8日(金)は子ども向け防災教室を実施しました。子どもの参加者は3名でしたが、準備してきた防災カードゲームや新聞紙スリッパの工作を実施しました。

カードゲームでは「シャッフルプラス」というカードゲームを利用しました。

このゲームでは災害が起きた時に使えるサバイバルスキルを楽しみながら学ぶことができます。

生徒はカードゲームを実施する中で、小学生向けに絞ったとは言えども、学年によってはこのゲーム実施が難しいという課題を感じたようです。それでも、子どもたちは楽しく防災について学ぶことができていた様子でした。

防災カードゲームの様子

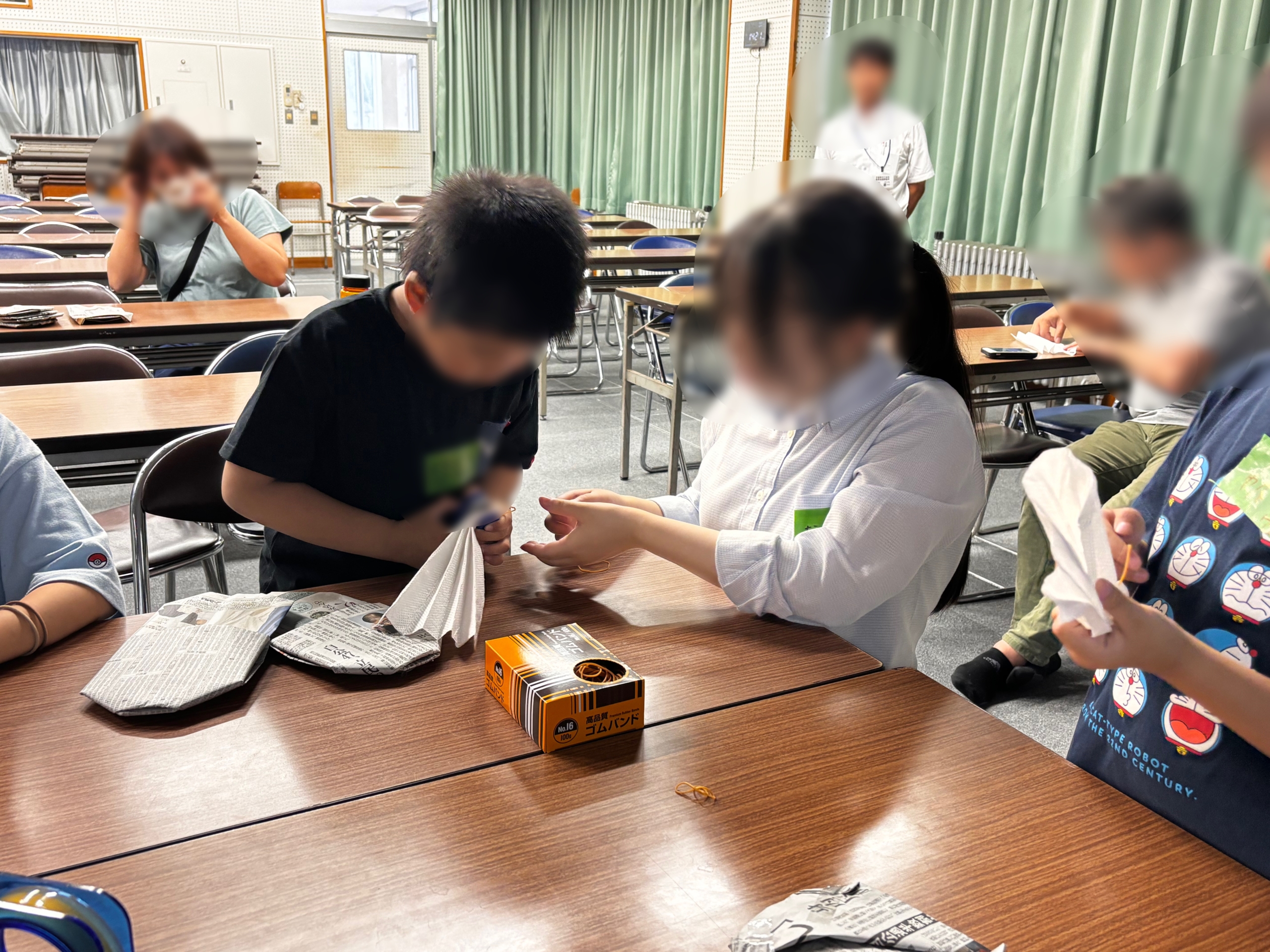

工作では地震が起きた後、避難所などで実際に利用できるような新聞紙によるマスクとスリッパを作りました。高校生が子ども1人1人にそれぞれで教えて、全員が2セットを作ることができていました。

新聞紙で工作の様子

8月9日(土)は大人向け防災教室を実施しました。当日の飛び入り参加もあり、13名の大人の方にご参加いただきました。

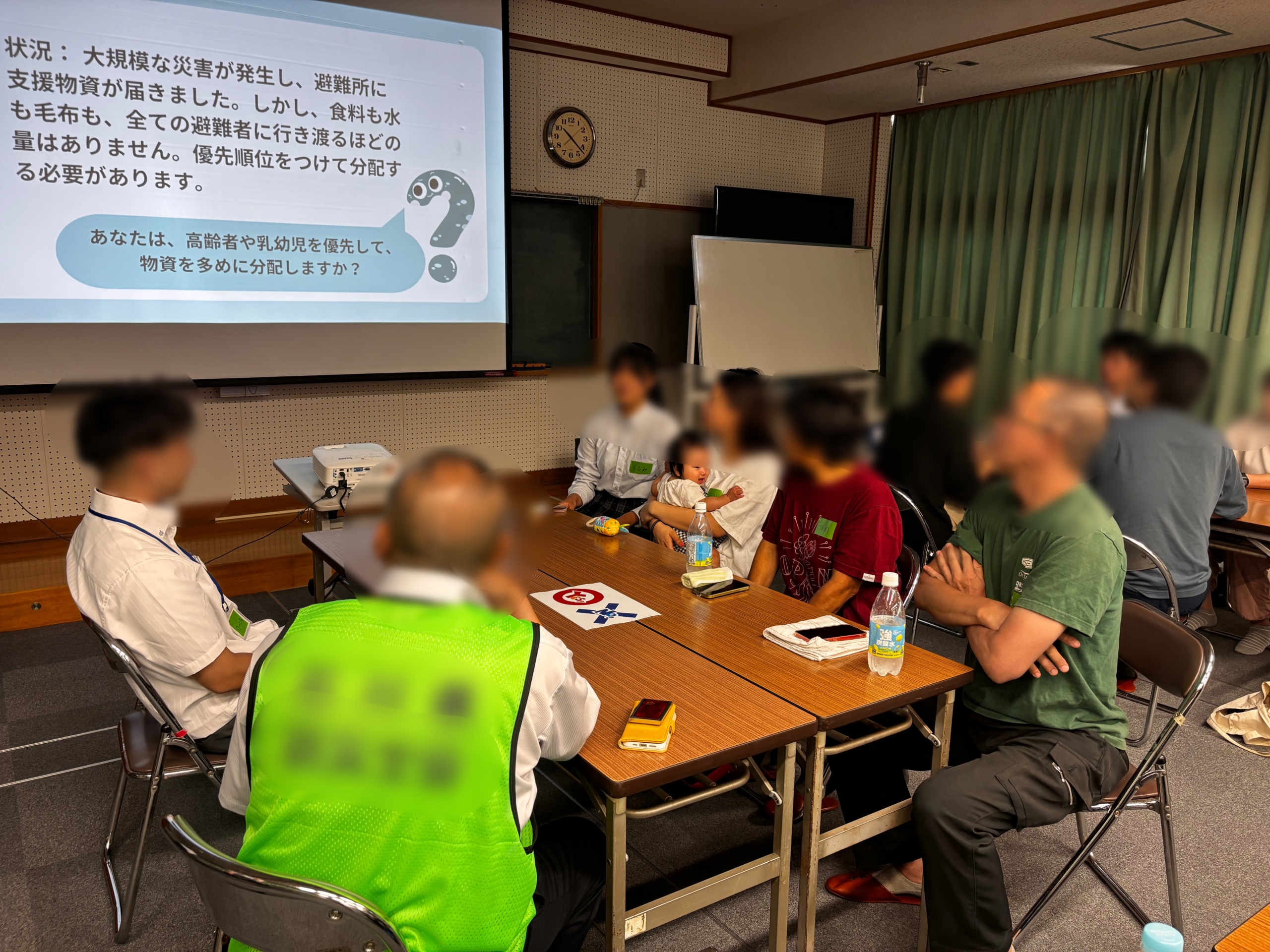

まずはクロスロードを実施しました。これは、災害時に直面するジレンマをテーマにして、そのシチュエーションに対してYesかNoかのどちらかで答え、その理由をグループで意見交換して、その問いやシチュエーションを深く考えていくゲームです。

例えば問いの1つは「大規模な災害が発生し、避難所に支援物資が届きました。しかし、食料も水も毛布も、全ての避難者に行き渡るほどの量はありません。優先順位をつけて分配する必要があります。あなたは、高齢者や乳幼児を優先して、物資を多めに分配しますか?」でした。

このように答えの無い問いに対してどのように考えるべきかを話し合います。

クロスロードの様子

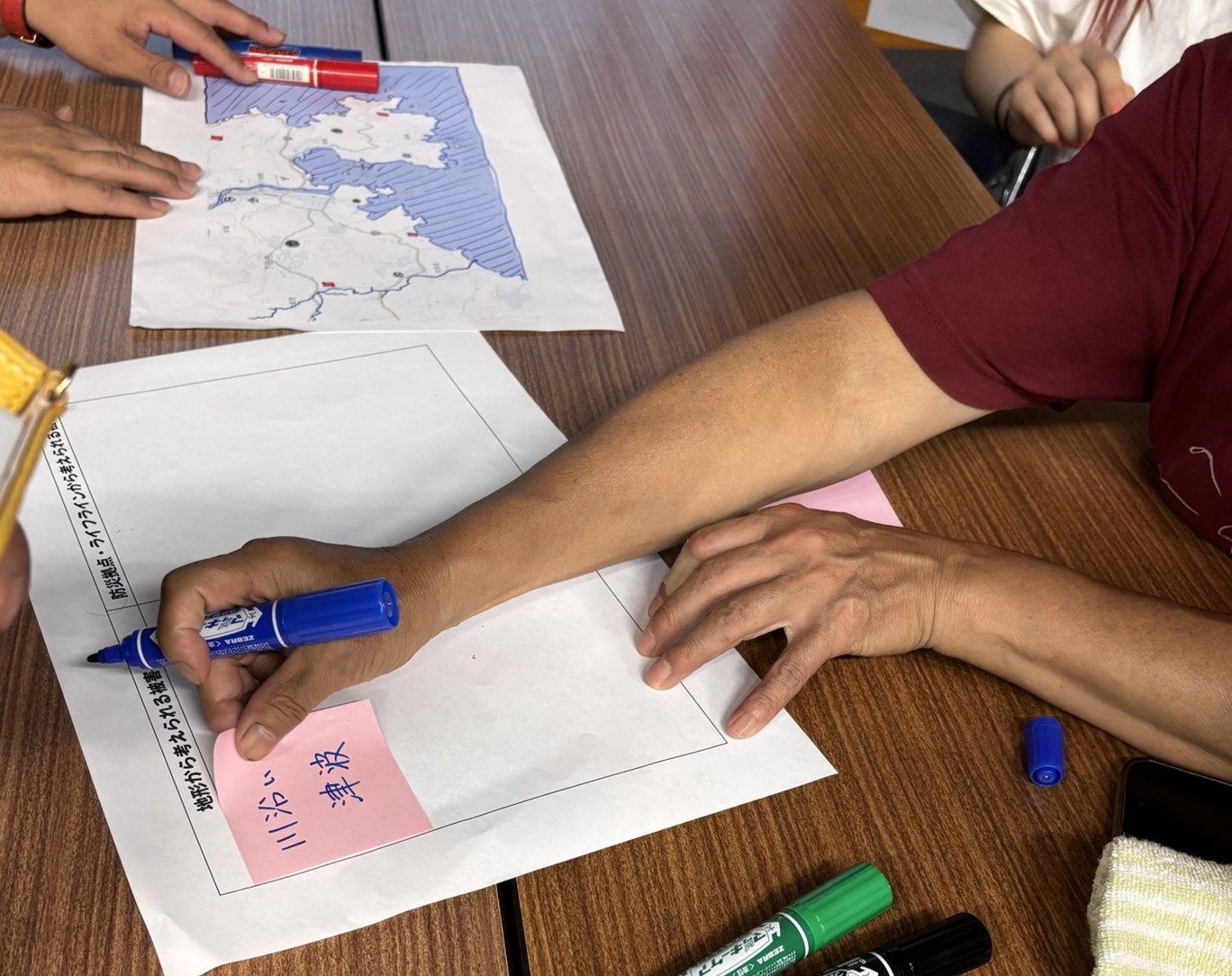

その後は図上訓練を行いました。

生徒が準備した実際の地図を用いて消防署や警察署などの公共施設などにマークを入れていきます。

その後、その地図を見て「地形から考えられる被害」や「防災拠点・ライフラインから考えられる被害」という2つの内容を話し合いながら考えます。

このアクティビティに参加したことによって、参加者の周辺の地域の起こり得る被害を考えるためのヒントになるはずです。

図上訓練の様子

今回の2日間にわたる防災教室を実施し、参加者の方々よりご好評をいただきました。

生徒の中ではそれぞれもっとこうすれば良かったというような反省点も見つかり、今後の活動に伸びしろがありそうです。

今回の活動を通して、さらにグレードアップした次の活動に進んでもらえることを期待しています。